三毛有句話說:

人生一世,也不過是一個又一個24小時的疊加,在這樣寶貴的光陰里,我必須明白自己的選擇。

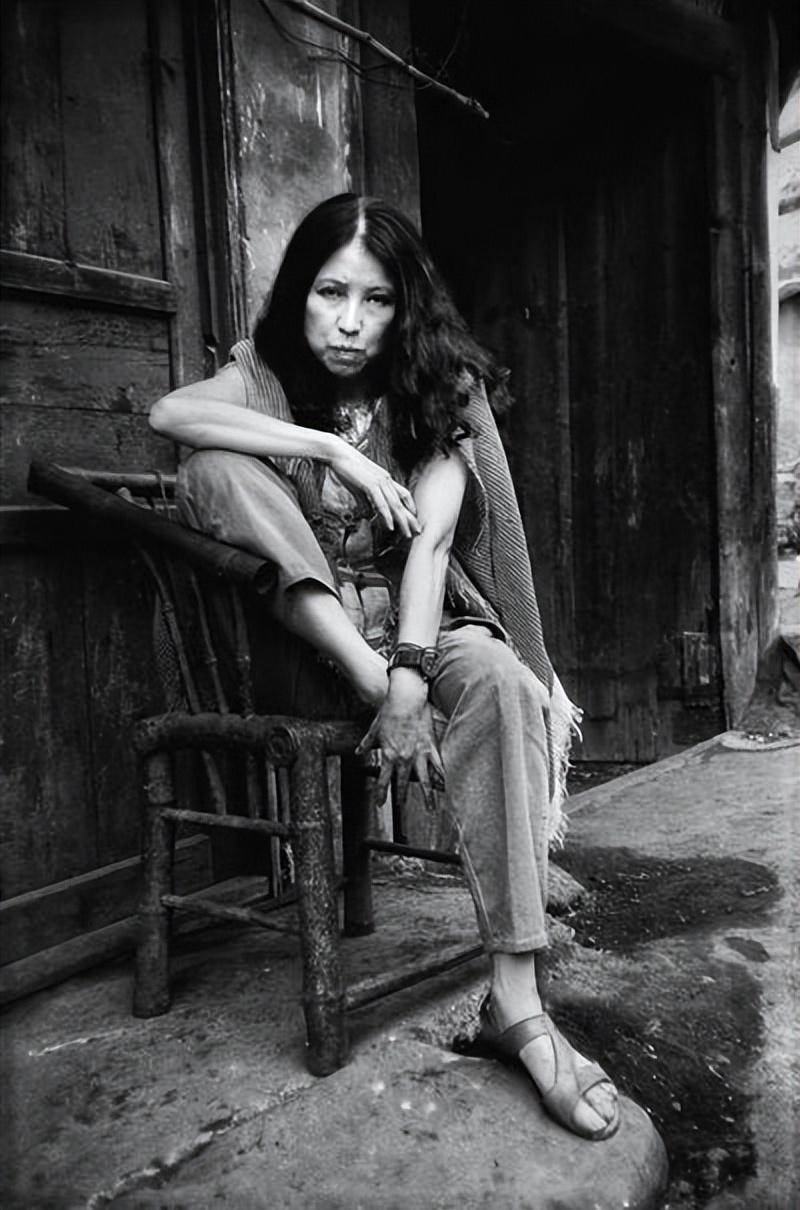

三毛一生是自由的,她選擇了自由,自由也就選擇了她,她想去流浪,便去流浪,想去沙漠,便去沙漠。

不求深刻,但求簡單。

在她短短的一生中,她用文字和腳步延展著生命的邊界,書寫了一個又一個的傳奇。

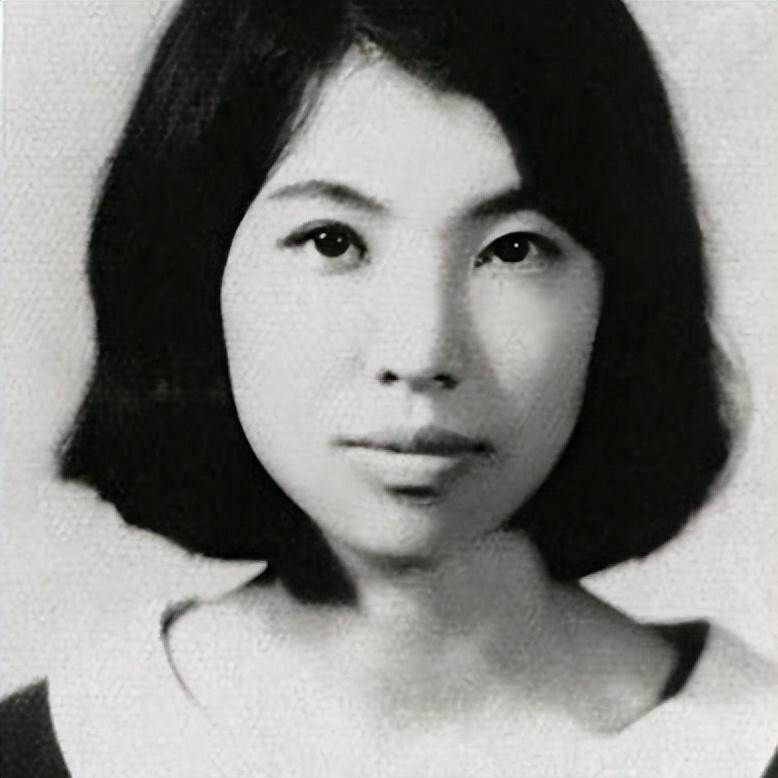

1943年3月26日,三毛出生在重慶。

她的父母都是思想開明的文化人,出生在這樣的家庭,是三毛的幸運。

小時候,三毛并不叫三毛,父親給她取名陳懋平,是希望這個孩子能在戰亂的年代里平安度過一生。

可三毛學寫名字的時候,一個「懋」字,怎麼都學不會,所以每次寫名字,都將「懋」字省去,名字就成了陳平。

有時候她覺得,「陳」字的左耳放在左邊不好看,就將左耳放到右邊,變成自己想要的樣子。

此時,三毛不過三歲,就努力想將生活變成自己喜歡的樣子。

張愛玲說:

「亂世的人,得過且過,沒有真的家」。

戰亂也讓三毛四處漂泊,她出生在重慶,後來隨父母到了南京,顛沛流離,也讓三毛看見的就是這世界的傷痕。

三毛喜歡看書,她家有一個書房,那里除了書什麼都沒有,屋子有一個大窗,對著窗外的梧桐樹。

她最先記住的,就是張樂平的漫畫《三毛流浪記》。

用三毛自己的話說就是,她是先看書,后認字的。

此時的三毛,雖然還太小,但她已經愛上了讀書。

書是一個好東西,可以給人力量,可以給內心慰藉,可以讓我們更從容地面對這個世界。

這世間真正敢于做自己的人,都或多或少從書籍當中獲取過能量。

三毛後來也說:

我看書,這使我多活幾度生命。

人世飄蓬,從來無奈。

五歲的時候,三毛和南京的書房告別,乘坐中興輪,飄洋過海到了台灣。

在台灣,家里沒有書房,三毛就去書店租書來讀,讀了書店的所有童書之后,她開始讀其他的小說。

然而,她還太小,家人都懷疑她到底能不能讀懂,但有一次,她讀了魯迅先生的《風箏》,語出驚人地說:

「這個孩子的玩耍的天性被他大哥毀了,原本的質樸沒有了,只剩下陰影,可能這個孩子的一生都被毀了」。

家人這才明白,原來三毛讀懂了。

小時候的三毛,有些離群索居,因為她發現同齡的小孩子太幼稚,她和那些人不是同類。

她又發現,成熟的大人喜歡對別人指指點點,評頭論足,她不喜歡這些人,她只想逃離。

她喜歡去兩個地方,一個是屠宰場,去看人殺羊,幾歲的她,會很專注地看完一只羊被宰殺的全部細節,看著羊死去,她并不驚訝,也不覺得殘忍,而是若有所思,有時候似乎是懂了什麼,便滿意地點點頭。

她喜歡去的另一個地方,是墳場,一個安靜得只聽得見風聲的地方。

對于很多孩子來說,墳墓是陰森恐怖的,是嚇人的,但三毛卻很喜歡,她采摘鮮花,送給那些已經死去多時的人。

在生存與死亡之間,三毛找到了第三種絕色——自由。

成年人為了生存奔波,在夾縫之中求生存,三毛不懂死亡,但她知道選擇自己喜歡的,這是自由。

人生來就是自由的,這是上天給人的權利。

可是我們來到這個世界,最先被灌輸的,往往不是自由,而是規矩和奴役。

到了台灣,三毛被送進了學校。

但她一點都不喜歡學校的教育,老師們一點都不好玩,只是將他們覺得重要的東西毫無道理地灌輸給學生。

幸好,學校之外,三毛可以肆無忌憚地閱讀自己喜歡的東西。

然而,閱讀得越多,對學校的教育越不喜歡。

在學校,三毛的作文成績非常優秀,常常被當成范文來讀,但有一次,老師讓同學們以自己的理想為題寫一篇作文。

三毛有理想,她想做一個撿破爛的拾荒者,因為這種職業不但可以呼吸新鮮的空氣,還可以大街小巷到處游玩,一面工作一面游戲,是自由的。

她是真的喜歡拾荒,也常常能拾到有意思的東西,她會撿來人家不要的木頭當藝術品。

可是老師一看,覺得這理想太「低級」,讓人大失所望。

三毛重寫,她覺得,當不了拾荒者,那就做一個在大街小巷賣冰棒的人,也可以自由自在。

老師一看,還是覺得這理想不夠「高大上」,不夠「體面」。

三毛重寫,她懂了,老師想看的,不是學生真正的理想,而是一篇「遠大理想」的文章,于是,她就寫,長大了要做醫生,拯救天下萬民。

這次,老師一看,感動了,開心了,他的學生終于有「理想」了。

三毛很失望。

成年人喜歡看的,都是「好看的」,都是「體面的」,而不是真實的,真性情的東西。

就像小王子里面有一段描述成年人的人,大概是這樣說的,你給人們描述你看到的房子多麼美,你多麼喜歡,他們不感興趣,但如果你告訴他們,某棟房子價值一百萬,他們就會雙眼放光,大聲贊嘆。

可是人生啊,最重要的不是讓別人覺得好看,而是要緊緊貼合自己的靈魂,和自己的內心在一起。

在這世間,很多人沒有靈魂,他們的靈魂被金錢充斥著,他們的靈魂被名利充斥著,被欲望充斥著,也被他人的眼光裹挾著。

三毛是一個特立獨行的人,也是一個孤僻的人,幾乎與生活脫節,到了十幾歲,依然沒有玩伴。

對于她來說,最快樂的事情就是搬個小椅子,在院子里的大樹下,與書為伴,與書為友。

學業越來越重,她就越想逃到喜歡的書本里自由放松地活著,考不及格會被打,會被各種體罰,總之,都很丟臉。

她想要逃離,卻無處逃離,于是便想到死亡:

想到二十歲是那麼遙遠,我猜我是活不到穿絲襪的年紀就要死了,那麼漫長的等待,是一個沒有盡頭的隧道。

三毛討厭數理化,尤其是數學,她幾次小考,數學成績都不超過五十分,在數學老師看來,這就是一個低能兒。

但考著考著,三毛也漸漸發現了考試的竅門,老師每次小考出的題目,都是從平時的練習題里挑選出來的。

于是,三毛就將這些練習題背了下來。

下一次考試來臨,三毛考了滿分,她開心極了。

但老師很不開心,覺得三毛肯定是作弊了,于是將三毛帶到辦公室,重新給了她一張試卷,三毛一看,根本不會。

她的表現,更加確定了老師眼里作弊的看法,便狠狠地懲罰了三毛,不僅在三毛臉上畫了兩個大圈,還讓三毛在全班同學面前罰站,使得三毛丟盡了臉。

全班同學大聲嘲笑,三毛的心,在笑聲中碎了一地。

她開始恐懼學校,恐懼老師,她開始逃課,她寧愿到荒山墳場默默讀一本書,也不愿去學校上課,她變得自閉。

三毛病了。

奧,也許是這個世界病了。

幸好,她還有父母,在她生病的時候,父母無微不至地照顧她,在她一次次活不下去的時候,父母的愛一次次地拉扯著她。

連續幾年,三毛過得很痛苦。

幸好,她最終熬過來了。

毛姆說:世界是一間巨大的病房。

事實上,每個人都是帶著疾病活著。

加繆說,重要的不是治愈,而是帶著疾病活下去。

雨季,痛苦的雨季。

讀書,是三毛唯一的慰藉,她跟著父親閱讀,在閱讀中吸取生命需要的能量。

但她越來越越自閉,她請求父親在臥室安裝鐵欄桿,還在門上加了一把大大的鎖。

在這個世界,她需要安全感。

然而,大多數人都不理解她,人們在背后議論紛紛,向她投來異樣的目光,她知道自己是別人眼里的怪胎,是別人眼里的廢人,但她沒有辦法。

七年,她忍受了七年,漫長的雨季才終于過去。

父親覺得,應該做點什麼,他建議三毛去學習畫畫,三毛答應了。

父親為三毛找了繪畫教師,通過畫畫,三毛走出了自己封閉的世界,開始了新的生活,她拜師顧福生,跟隨名師畫畫。

顧福生鼓勵三毛,讓她大膽做自己。

但三毛很煩惱,她覺得自己可能沒有畫畫的天賦,她將自己的煩惱告訴老師,老師給了她一堆雜志。

于是,三毛走進了文學的世界。

她試著寫文章,顧福生看了,告訴三毛,很好,他還幫助三毛將文章發表。

那就是三毛的處女作《惑》。

世有伯樂,然后有千里馬,千里馬常有,而伯樂不常有。

世界很大,遇見一個能理解自己的人,真的不容易。

世界很強悍,遇見一個溫柔的人,真的不容易。

文學成了三毛的避難所,也讓她有了和這個世界對抗的力量。

她向大學提出申請,希望能進入大學,她寫了一封長信給校長,最后一句說:

區區向學之志,請求成全。

三毛的申請通過了,她成了一名大學生,選擇哲學專業。

「之所以選擇哲學,是因為想知道人活著是為了什麼!」

大學期間,三毛一邊學習哲學,一邊大量閱讀,她的心已經打開,這個世界就很美,她的心有了陽光,這個世界就變得燦爛。

她在這里認識了梁光明,梁光明文采非凡,已經出版了兩本作品集。

三毛愛上了這個男子,于是,三毛就跟著梁光明,他到哪里,三毛就到哪里,他去上課,三毛就逃課跟他。

有一天,她鼓起勇氣將電話留給了梁光明,還低聲告訴他:

「打給我」。

兩人走在了一起,談起了戀愛,成為校園里一道很多人都羨慕的風景,然而,當三毛表達結婚意愿的時候,梁光明卻拒絕了。

三毛懂了,還是不夠愛。

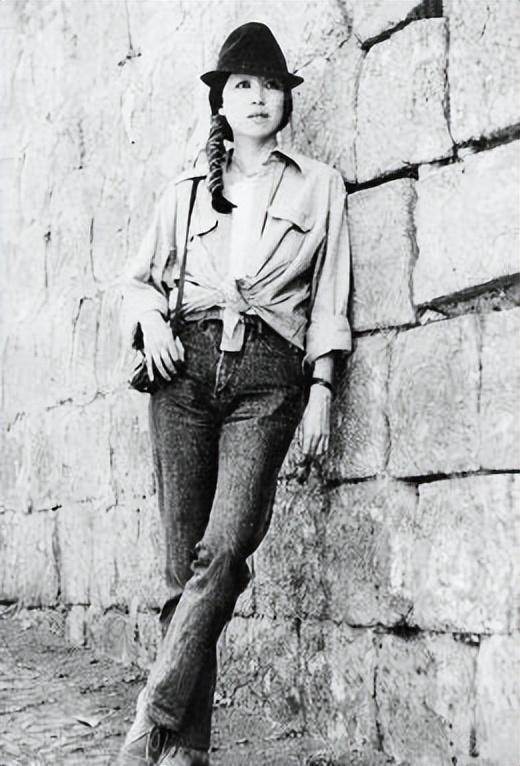

于是,她毅然出國,前往西班牙留學,開始了另一個傳奇。

初到西班牙,三毛謹小慎微,但她發現,自己越是退縮,有些人就越是得寸進尺,而當你變得兇狠起來的時候,別人卻對你和顏悅色。

她謙恭忍讓,打掃寢室幫助室友,起初,大家還一起搞衛生,後來索性全部丟給三毛。

有一次,室友將寢室弄得亂七八糟的,老師發現了,還以為是三毛太懶,這一次,三毛爆發了,她說出了事實的真相。

直到多年后,她還寫文章感嘆「西風不識相」。

你的善良,當有鋒芒,有時候一味退讓,并不能讓事情變得更好。

人來到這個世間,就像一棵無根的樹,走到哪里,就要將自己的根扎在哪里。

三毛到了西班牙,人生地不熟,但她還是要將根深深扎進土壤,去吸收生命需要的能量。

她經常參加音樂會,就是在音樂會上,她認識了荷西。

初見荷西,她心里驚嘆,「世界上怎麼會有這麼英俊的男孩子?如果有一天可以做他的妻子,在虛榮心,也是一種滿足了。」

那時候,荷西十七歲,是一個高中生,比三毛小了整整六歲。

自從認識之后,兩人經常見面,一起打棒球,一起打雪仗,一起拾荒,在舊貨市場淘寶貝。

為了能見到三毛,荷西經常逃課去找她,有一次,荷西逃課出來,拿著十四塊錢,要請三毛看電影。

可是兩人買了電影票,就沒有坐車的車費了,荷西有些羞赧,他面色羞紅地對三毛說:

「可以走著路去,走路回來」。

三毛哈哈一笑,覺得感動。

後來,荷西向三毛表白了,他說:

「再等我六年,讓我念完四年大學,兩年服兵役,六年后我就可以結婚了。」

這嚇了三毛一跳,讓她猝不及防,在三毛看來,荷西就是一個小弟弟,簡直太小了,她雖然喜歡荷西,但是六年是一個太長的時間,她也不愿意耽擱荷西。

三毛拒絕了,她說:

「你以后不要再來找我了。」

兩人分別的時候,荷西讓三毛先走,他說:

我站在這里看你先走。

三毛卻不愿意,她要看著荷西離開:

「我站在這里看你走,這是最后一次看你,你以后永遠不要再來了。」

荷西年紀雖小,卻不愿意為難三毛,他承諾說:

「除非你自己愿意,否則我永遠不會再來纏你。」

隨后,荷西小跑著離開,邊跑邊回頭,臉上掛著笑容,嘴里還說:

「echo,再見!echo,再見!」

三毛看著荷西離開的背影,淚流滿面,但這是她的選擇。

荷西走了,真的沒有再糾纏她,但他們的故事并沒有結束,而是再幾年之后重新開始。

人生就是一場流浪,一場身體和心靈的流浪。

有些人是身體在流浪,有人是心靈在流浪,三毛的心靈也是在流浪,她渴望為自己的內心安一個家,渴望給靈魂一個歸宿,可是她總也找不到。

她投入到愛情當中,可是遇見的總是不適合的人。

1970年,三毛回到家里。

她年紀也漸漸大了,開始渴望婚姻,她遇見一個德國人,兩人已經打算結婚,可是婚禮前,這個男人卻因心臟病,死在三毛懷里。

三毛的心碎了,她對人生感到絕望。

幸好,她每次絕望的時候,父母都將她拉了出來。

轉眼之間,三毛已經塊三十歲了,她已經經歷了很多,人生破破爛爛,她努力縫縫補補。

1972年,三毛再次回到留學之地西班牙,想看的東西,就盡快去看,因為生命太短暫了。

回到西班牙,三毛遇見了荷西的妹妹,在其央求之下,三毛給荷西寫了一封簡短的信:

「荷西,我回來了,我是echo。」

此時,荷西的兵役已經快要服完了,三毛見到荷西,一臉胡子,就像希臘神話里的人物,在荷西的住處,三毛看到墻上全是自己近幾年的照片。

三毛真的感動了,原來她一直住在荷西心里。

那才是她內心真正的歸宿。

兩人重新相見,三毛工作很忙,她將自己關在屋里寫稿,可荷西覺得,人生,不應該是這樣的,這太無聊了。

他帶三毛去散步,看到野外工作的園丁,荷西很有感觸地說:

「我覺得那些被關在方盒子里辦公、對著數字的人,才是天底下最可憐的,如果讓我選擇,我寧愿做園丁,也不做銀行上班的人。」

三毛懂了,她立即給編輯回了一封信:

「對不起,不干了。」

三毛明白,眼前這個男人,已經不是當初那個高中生了,他真的長大了,三毛哭著說:

「你那時為什麼不要我?如果那時候你再堅持要我的話,我還是一個好好的人,現在回來,心已經碎了。」

荷西告訴三毛:

「碎了的心,可以用膠水把它粘起來。」

「粘過后,還是會有裂縫的」

荷西拉著三毛的手,放在自己的胸口:

「這邊還有一顆,是黃金做的,把你那顆拿來,我們交換一下吧。」

他問三毛,想去哪里?

三毛說:

撒哈拉。

荷西便在撒哈拉找了工作,提前去了撒哈拉,他只是一個平凡的人,卻拼盡全力愛著另一個人。

沙漠,一片詩意的荒涼。

1973年,三毛進了撒哈拉,走進了沙漠。

撒哈拉是一個貧窮的地方,三毛在那里沒有書報,沒有電視,連鮮花也沒有,吃飯都還要省吃儉用,吃飯是坐在地上吃的。

中午,墻上都是燙手的。

家里大多數時候都沒有電,生活很艱苦,就連寫字,也只能放在膝蓋上寫,可是三毛努力將日子過得幸福。

物質,只是幸福生活中極少的一部分,真正的幸福,有一種詩意的享受。

荷西拉著三毛去登記結婚,可是當地人從不辦理結婚手續,三毛和荷西是頭一遭。

結婚前,荷西問:

「你要一個賺多少錢的丈夫?」

三毛回:

「看得不順眼的話,千萬富翁也不嫁;看得中意,億萬富翁也嫁。」

荷西說:

「說來說去,你總想嫁有錢的。」

三毛嘆了一口氣說:

「也有例外的時候。」

「如果跟我呢?」

「那只要吃得飽的錢也算了。」

「你吃得多嗎?」

三毛十分小心地回答:

「不多,不多,以后還可以少吃點。」

婚禮那天,荷西照常出去上班,三毛找了一件細麻布長衣服穿上,看上去古典優雅,荷西買不起戒指,買不起鉆石,買不起房子,可是他送給了三毛一副完整的駱駝頭骨。

正中拾荒者三毛的意。

一個簡單的儀式后,法官說:

「好了,你們結婚了。」

幸福是簡單的,簡單是困難的,但三毛在沙漠里,將日子過得有聲有色,她在沙漠為荷西做中國菜,還寫了一篇叫《中國飯店》的文章。

三毛心軟,見到沙漠里的人受苦,就憑借常識給人看病,希望幫人家減輕痛苦,這把荷西嚇得不行,為此,她寫了《懸壺濟世》。

她跟荷西去沙漠拾荒,陷入危險,險些喪命,脫離危險之后,卻還是很高興,為此還寫了《荒山之夜》。

沙漠民風彪悍,三毛和荷西偷看人家洗澡,只見人家用石頭擦背,簡直笑得不行,寫了《沙漠觀浴記》。

物質是清苦的,但他們的生活,是豐富的。

有滋有味有溫度的生活,并不是用錢買來的,而是用靈魂展開的。

後來,因為戰爭,兩人離開沙漠。

1977年新年,荷西讓三毛許愿,三毛一直念叨著:

「但愿人長久,但愿人長久」。

然后抱著荷西,她覺得自己可能會死。

那段時間,《讀書人》雜志向三毛約稿,話題是假如生命只剩三個月,會做什麼?

三毛在廚房揉面,荷西問:

假如只有三個月可活,你會做什麼?

三毛和面的手停了下來,摸了摸荷西的頭說:

「傻子,我不會死的,我還得給你做餃子呢!」

荷西聽后,從后面抱住三毛。

然而,明天和意外,誰也不知道哪個先來,1979年7月30日,荷西卻意外溺亡。

三毛悲痛欲絕。

葬禮那天,她握住荷西冰冷的手,告訴他:

要勇敢,要勇敢,沒有我的時候你也要勇敢。

她講完,荷西的眼睛里流出了血,鼻孔里也流出血,嘴巴里也流出血。

三毛的天塌了,她覺得自己活不下去了,很長一段時間,她都守在荷西的墓旁,天黑還舍不得離開。

她想隨荷西而去,可是父親說:

「你如果敢做出毀滅自己生命的事情,那麼你便是我的仇人,我不但今生與你為仇,我世世代代都要與你為仇,因為你,殺死了我最最心愛的女兒。

」

死是容易的,活著也是容易的,但要活好這一生,真的很難。

荷西死后,三毛的心,也死了。

她拖著身體四處流浪,可是再也遇不到荷西,她走了很多地方,萬水千山走遍,可是心里還是沒有找到一個歸宿。

三毛的書出版之后,她越來越有名,她的自由讓無數人羨慕,她的腳步和文字不斷延展著生命的邊界。

身體和靈魂,總要有一個在路上。

她遇見了王洛賓,并對這個老人產生了不一樣的情愫,但王洛賓卻因為各種原因,不敢和三毛在一起。

三毛主動奔赴,這段感情還是無疾而終。

1990年,三毛創作了《滾滾紅塵》,這部電影最終讓不少人獲獎,但作為編劇的三毛,卻沒有獲得任何獎項。

有人上台領獎時說:

如果沒有最佳編劇,也不可能有最佳電影。

下來后,三毛摟著對方說:

你剛才在台上的講話令我感動,我好想哭。

三毛說過:

「生命的過程,無論是陽春白雪、青菜豆腐,我都得嘗嘗是什麼滋味,才不枉來走這麼一遭。」

她確實走了,確實經歷了,她的人生寬度,勝過了人間無數。

1991年1月4日,三毛結束了自己的生命。

她或許是走累了,或許是已經看夠了這世間的風景,她已經在這世間流浪了許久,如今,她選擇離開。

回首三毛這一生,她不過是想用心活好這輩子,不過是想自由而隨性地活著,可是怎麼就這麼難呢?

神說,這就是你們需要修行的地方。

確實,這就是我們需要修的地方,如果人生如意,那還需要修行干什麼呢?

三毛的故事已經過去了很多年,但為什麼我們今天還要不斷重讀她的故事?

在今天,物質越來越豐富,可是人越來越不自由,生命也越來越窄。

大多數人努力學習,就是為了找一份好工作,然后安安穩穩度過一生。

活著活著,他們的生活就成了一種習慣,就成了兩點一線,辦公室,家里,來來回回,賺錢,買東西,反反復復。

我承認,工作是人生最重要的一部分,但人的生活,不應該如此單調,不應該如此機械地重復。

仔細看現代人的生活,你會發現,生而自由已經被拋棄了,大家都活在無往而不在的枷鎖之中,時間久了,他們便連自由的想法都沒有了,人越來越沒有真性情,越來越千篇一律。

所以,我們需要讀讀三毛。

在我們想辭職卻不敢辭職的時候,有人在遙遠的沙漠上看月亮。

在我們想改變卻不敢改變的時候,森林里的鳥在自由地飛翔。

在我們無數次想離開卻不敢離開的時候,有人卻走進了山里。

在我們抱怨生活太難的時候,有人卻做起了自己,成為了自己。

人生,不是一條軌道,而是一片曠野。